Blog

ブログ

防湿施工ってな~に?

2020.09.26

さかの

専務ブログ工事中の様子

まずは壁の中に湿気を含んだ空気を入れないようにすることが大切です。

木材が腐るのは腐朽菌という菌のしわざ。

菌が繁殖するうえで必要なのは空気と栄養分とそして水分です。

この3つがそろうと菌が繁殖するので、このうちのどれかを

断つことで木材の腐りを防ぐことができます。

栄養分については木材自体が栄養分ですので、これを断つことはできません。

次に空気これも断つことはできません。

残りは水分。

これは断つことが可能です。

ここで言う水分を断つというのは、木材の乾燥状態をキープすると言うこと。

そうすることで菌が繁殖することを防ぐことができます。

神社仏閣などは木が露出し、雨風に当たりますが、晴れた日には乾燥するので

木が腐ることなく何百年とその姿を保つことができます。

つまり、家を長持ちさせるためには木材の乾燥状態をキープすることがとても重要ということです

乾燥状態を保つために室内の湿気を多く含んだ空気を壁の中に入れないようにする。

それが防湿施工です。

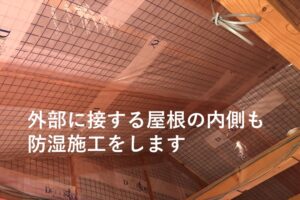

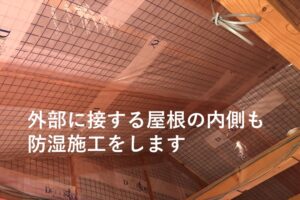

写真のように断熱材を施工したのち、湿気が中に入らないように壁と屋根の内側に防湿フィルムを張り巡らせます。

外部の壁に付けられたコンセントやスイッチなどの開口部などは

専用のパッキンと気密テープを使いそこから湿気がかべの中に入らないように丁寧に施工します。

そして、もう一つ大切なことは壁の中の湿気を外に逃がす仕組み。

温度も湿度も高い方から低い方へと移動する性質があり、冬場はこの性質を利用し、

壁の中のよりも乾燥した外気へ湿気を移動させることによって木材の乾燥状態を保ちます。

そのときに問題となるのが建物の耐震性を上げるために施工する面材(パネル)です。

通常の構造用合板は水蒸気を通しにくく湿気が壁の中にとどまってしまうので、透湿性が高く

水蒸気を通す性質のものを選ばないといけません。

そして、出てきた水蒸気を外部に逃がす通気層の確保。

通気層自体は当たり前に施工されていると思いますが、大切なのは出口がふさがることなく確保され

通気がしっかりとできるようになっているかです。

防湿、透湿、通気この3つの確実な施工が耐久性の高い住宅を実現するためには欠かせません。

写真のように断熱材を施工したのち、湿気が中に入らないように壁と屋根の内側に防湿フィルムを張り巡らせます。

外部の壁に付けられたコンセントやスイッチなどの開口部などは

専用のパッキンと気密テープを使いそこから湿気がかべの中に入らないように丁寧に施工します。

そして、もう一つ大切なことは壁の中の湿気を外に逃がす仕組み。

温度も湿度も高い方から低い方へと移動する性質があり、冬場はこの性質を利用し、

壁の中のよりも乾燥した外気へ湿気を移動させることによって木材の乾燥状態を保ちます。

そのときに問題となるのが建物の耐震性を上げるために施工する面材(パネル)です。

通常の構造用合板は水蒸気を通しにくく湿気が壁の中にとどまってしまうので、透湿性が高く

水蒸気を通す性質のものを選ばないといけません。

そして、出てきた水蒸気を外部に逃がす通気層の確保。

通気層自体は当たり前に施工されていると思いますが、大切なのは出口がふさがることなく確保され

通気がしっかりとできるようになっているかです。

防湿、透湿、通気この3つの確実な施工が耐久性の高い住宅を実現するためには欠かせません。

写真のように断熱材を施工したのち、湿気が中に入らないように壁と屋根の内側に防湿フィルムを張り巡らせます。

外部の壁に付けられたコンセントやスイッチなどの開口部などは

専用のパッキンと気密テープを使いそこから湿気がかべの中に入らないように丁寧に施工します。

そして、もう一つ大切なことは壁の中の湿気を外に逃がす仕組み。

温度も湿度も高い方から低い方へと移動する性質があり、冬場はこの性質を利用し、

壁の中のよりも乾燥した外気へ湿気を移動させることによって木材の乾燥状態を保ちます。

そのときに問題となるのが建物の耐震性を上げるために施工する面材(パネル)です。

通常の構造用合板は水蒸気を通しにくく湿気が壁の中にとどまってしまうので、透湿性が高く

水蒸気を通す性質のものを選ばないといけません。

そして、出てきた水蒸気を外部に逃がす通気層の確保。

通気層自体は当たり前に施工されていると思いますが、大切なのは出口がふさがることなく確保され

通気がしっかりとできるようになっているかです。

防湿、透湿、通気この3つの確実な施工が耐久性の高い住宅を実現するためには欠かせません。

写真のように断熱材を施工したのち、湿気が中に入らないように壁と屋根の内側に防湿フィルムを張り巡らせます。

外部の壁に付けられたコンセントやスイッチなどの開口部などは

専用のパッキンと気密テープを使いそこから湿気がかべの中に入らないように丁寧に施工します。

そして、もう一つ大切なことは壁の中の湿気を外に逃がす仕組み。

温度も湿度も高い方から低い方へと移動する性質があり、冬場はこの性質を利用し、

壁の中のよりも乾燥した外気へ湿気を移動させることによって木材の乾燥状態を保ちます。

そのときに問題となるのが建物の耐震性を上げるために施工する面材(パネル)です。

通常の構造用合板は水蒸気を通しにくく湿気が壁の中にとどまってしまうので、透湿性が高く

水蒸気を通す性質のものを選ばないといけません。

そして、出てきた水蒸気を外部に逃がす通気層の確保。

通気層自体は当たり前に施工されていると思いますが、大切なのは出口がふさがることなく確保され

通気がしっかりとできるようになっているかです。

防湿、透湿、通気この3つの確実な施工が耐久性の高い住宅を実現するためには欠かせません。